| 回應 : 0 | |||||||

每天一條獨家原創視頻 16年前,美國人薩洋 帶著中國妻子唐亮和兩個女兒, 搬到了北京慕田峪鎮 長城腳下的一棟農民房裡。

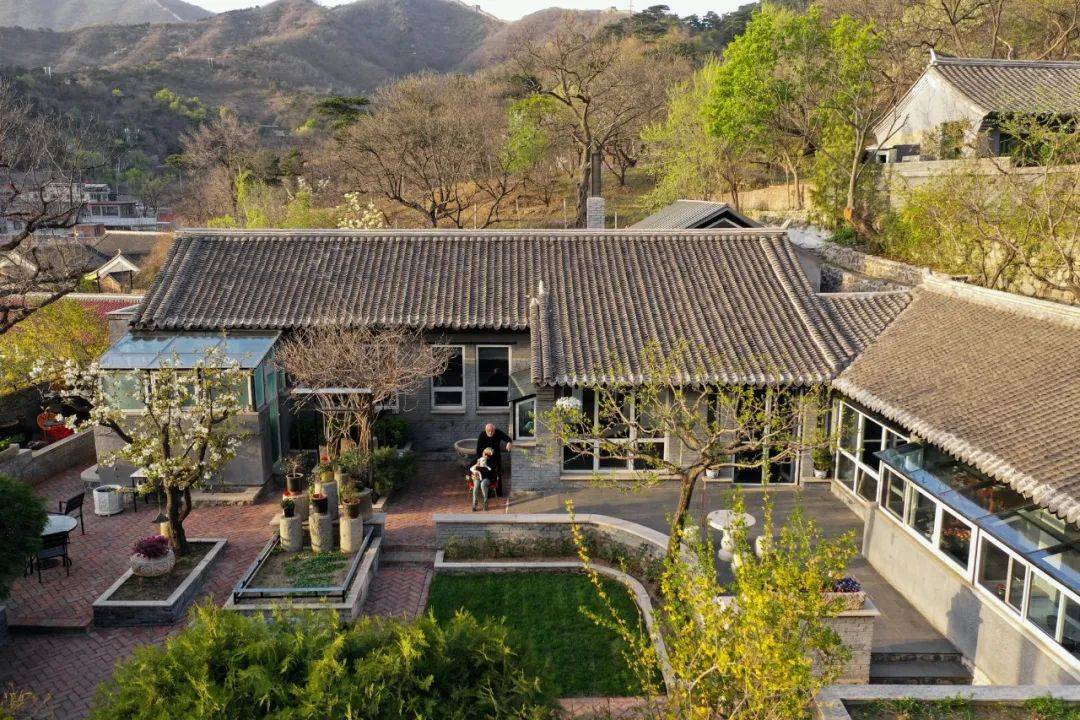

薩洋從大學起就一直自學中文, 甚至專門跑到北大進修。 後來,自學建築設計的他, 將前後兩個農民房改造成了一處美美的私宅, 自帶3個花園、2個書房, 十幾個窗戶都能看到長城。

《鷹之巢》,佔地1200平米 可防8級地震

《心棲地》,2007年建造完成 曾被刊登在美國AD雜誌上 受到薩洋一家的影響, 在北京城裡生活的朋友, 也紛紛租下當地的農民房, 請他幫忙改造成私人度假別墅, 至今,薩洋已經改造了近40棟。

薩洋又將同樣的模式複製到 北京延慶的一個偏遠山區, 把荒宅改建成酒店、圖書館。 不僅拿下國際大獎, 還令當地幾千塊的房租 上漲了不少。 薩洋說:“慕田峪就是我的家鄉, 能有機會參與中國的鄉村建設, 對我這一生來說, 都算是做得最好的一件事情了。” 撰文| 張翔宇責編| 鄧凱蕾

美國人薩洋(Jim Spear)和中國妻子唐亮,搬到北京長城腳下的慕田峪村定居已經有25年了。目前,夫妻倆和一隻14歲的狗狗生活在一起。

懷柔是北京佔地面積最大的區,自然風景秀麗,但總人口卻是比較少的。 從建造自己在長城腳下的家開始,薩洋至今已經為朋友們改造了當地近40棟房子。 和其他的鄉建項目不同,慕田峪村從外觀上看,與25年前並沒有太大的差別,但內裡卻完全不同了。在薩洋看來,保留老房子的外觀,是對中國傳統建築的一種尊重。

1986年3月,為了陪一個外國朋友爬長城,薩洋第一次來到了慕田峪村。這裡距離北京市區開車不到2個小時,自然風景非常原始,沒有一點人為的痕跡。“北京有很多的野長城,我都爬過,但慕田峪長城是保存最完好的。” 薩洋一直都希望能在長城腳下安家,但這對於一個外國人來說,幾乎是不可能實現的。

慕田峪長城

薩洋和當地農民李鳳泉 非常偶然的,他在下山的路上,碰到了賣T恤的農民李鳳泉,兩個人便攀談起來。薩洋對他說:“我很羨慕你能住在這麼美的地方。”李鳳泉便主動答應,試著幫薩洋找找當地可以出租的農民房。 沒想到幾天之後,李鳳泉真的打來電話,說找到了幾棟閒置的農房。當時的電話是妻子唐亮接的,還以為是騙子打來的,直到第三次才當真。薩洋說:“如果沒有他的堅持,我住在長城腳下的願望這輩子都不可能實現。”

2005年,薩洋辭去了一家醫療公司高級副總裁的職位,提前退休了。他不顧妻子的反對,把其他地方的房子都賣掉了,徹底搬到了慕田峪生活。 設計自己的生活居所,一直是薩洋的業餘愛好。之前在北京東二環的四合院、500平米的四層別墅,都是他從毛坯房開始設計的。慕田峪村的這棟房子,自然也由他親手改造完成。

房子的佔地面積一共約7畝,門前有一條碎石鋪成的蜿蜒小路、一片果園和幾畝菜地。 薩洋設計的原則是:完整保留老房子的架構,新建的空間要和舊的相匹配,盡量在室內做改造。

現在的主臥

過去的室內舊照 房子不斷根據夫妻倆的居住習慣變化 他拆掉了室內吊頂,將木樑和坨完全裸露出來,非常敞亮,他還將室內的屋頂粉刷成了黑色。 正式搬到這里之後,隨著夫妻倆居住習慣的變化,房子也在不停地更新。至今,已經進行過五次大規模的改造。

推開大門,正對著的是一整面由破碎的藍色琉璃瓦拼湊成的牆面,相當於一個傳統的影壁牆。轉身便豁然開朗,能看到室外花園和最前面一排灰瓦的老房。 門前只有三個台階,另一側設有一個斜坡,專門留給輪椅使用,這是薩洋為了養老生活所做的準備。 薩洋希望自己一直到死都能生活在這裡,所以在設計房子的時候,考慮到了很多老了之後的使用需求,比如盡量減少台階、獨處的空間比較寬大、所有的地方都能使用輪椅、甚至可以坐輪椅淋浴……

一共有5個功能分區。前排的東邊是廚房和餐廳,一側保留了原本的擋土牆,正對著花園的一邊,從北至南是一整排的落地窗,讓室內的視線也能延伸到室外。 西南角的玻璃房,是主臥的衛生間,因為安裝了地暖,冬天也非常舒服。薩洋很喜歡小尺度的窗戶,所以在朝西的高牆上,開了2個圓形的小窗,抬頭恰好能看到長城。

進門的左手邊是妻子唐亮的書房,採光是最好的,唐亮很喜歡在這裡做刺繡設計。旁邊是起居室,擺放了兩個躺椅,晚上可以躺在這裡,看看電視或小憩一會兒。

起居室的後面原本是室外空間,薩洋把它改造成了自己的書房。冬天把壁爐點起來,兩邊都非常暖和。

大廳的層高有4米,一共兩層。兩側的山牆是三角形的,可以透過玻璃看到近處老房的屋脊、松樹和遠處層層疊疊的遠山。 靠近北側架高了一個1米多長的土炕,躺在這裡,也可以看長城。

大廳的窗戶很別緻,比如在窗框裡放入琉璃瓦。最特別的是,薩洋在靠近房檐的一排高窗裡嵌入了自己設計的藝術玻璃,下午陽光透過五彩斑斕的玻璃照射進來,非常美。

室外花園一共有三個,佔地面積共2畝。廚房南側的階梯花園,是新建的,種了一整片的連翹和迎春,還有一條小山路可直接通向朋友家。 薩洋很喜歡桂樹和丁香,光丁香就種了20多棵,微風一吹,空氣裡都飄滿了香氣。

後排的農民房也是租來的,通過一個兩米多的蜿蜒走廊與大廳相連,是客人的臥室。地面鋪了當地的黑石板,每一塊顏色都不一樣,現在已經停產了。 床正對著北邊的後院,窗戶前擺放了一張薩洋設計的書桌,朋友們都很喜歡住在這裡。

夫妻倆在長城腳下的家,算是薩洋在鄉村的第一個農民房改造項目。 身邊很多朋友都非常喜歡,紛紛找薩洋幫他們改造農民房,作為周末度假的別墅使用。“除了我,越來越多的人羨慕慕田峪的村民,能夠住在這樣一個地球上的天堂。”

2007年,薩洋改造完成了第一個私人度假別墅。業主是一位法國人,是他朋友的朋友。 度假別墅由兩個並排的、高差不同的農民房組成。法國人非常喜歡中國傳統的土牆,薩洋便保留了它的外殼,在牆的南側增加了同等長度的玻璃屋,不僅擴大了室內面積,也起到了保溫作用。

站在院子裡,可以看到長城上唯一的正關台 為了能夠將空間串聯起來,薩洋在兩個房子中間新增了一個連廊,高度低於老房的屋簷,看起來非常統一。室內、外鋪地的材料,都是當地的長城磚。 因為高差不同,室外設計了一個曲線型的斜坡。站在百年的老闆栗樹下,可以眺望到長城上唯一的一處正關台,是很別緻的景觀。

薩洋和楊杰 楊杰和家人,平時在北京的順義區居住。在城市裡生活,她總覺得被裹挾著,有壓抑感。 她和薩洋、唐亮是好朋友,常到他們的家裡聚餐,也很喜歡薩洋設計的房子。五、六年前,楊杰請他幫忙租下了田仙峪村的一處老房改造,作為一家人周末度假的居所。

改造花了大半年的時間。新的居所分為前後兩棟,後面是休息區,前面是開放式的客廳和廚房。白天,一家人都喜歡待在客廳,陪孩子做做遊戲,或者聊聊天。 自從有了這個度假別墅,楊杰偶爾也會獨自來這裡放鬆一下,看看書,或者寫一些東西。 50年代出生的楊杰,特別懷念小時候上學時,學校組織他們到農村割麥子、甚至住在農民家裡的生活。她說:“到了我們這個年紀,再回到農村,實際上是在找回當年的感覺。”

越來越多在北京城市裡生活的人,開始找到薩洋,請他改造農民房。這些房子大多位於渤海鎮,集中分佈在慕田峪村、北溝村和田仙峪村。

薩洋最喜歡的一個私人度假別墅,名叫“心棲地”。這個房子,曾被刊登在美國的AD雜誌上。

老的農民房,修繕成了業主新的休息空間 原本的5開間老房位於東側,被改成了臥室和書房。南側開放的公共空間是新建的,業主常常和朋友在這裡聚會。 新建房子的南邊是胡同,考慮到私密性和採光,薩洋只在比較靠近房檐的位置,開了一整排的高窗,下午陽光照射進來,也比較柔和。 因為北邊正對著山景和森林,薩洋將新建的房子整體架高了一米,正對著老房的一側,設計了一整排的落地玻璃。無論坐在沙發上聊天,還是在廚房做美食,抬頭都能看到美景。

鷹之巢,薩洋改造的面積最大的農民房 “鷹之巢”位於慕田峪北溝村的半山腰,佔地約1200平米,是薩洋改造的面積最大的一個房子,業主是一位外國人。 薩洋保留了農民房的外部結構,設計成了一棟能防止8級地震的新建築,光設計圖紙就做了17版。 為了和周圍環境相融合,薩洋在屋頂種滿了植物。從遠處看,只能看到露天花園,非常隱蔽。

“水映”是薩洋2008年設計完成的。業主租下了原本的農民房和豬圈進行了修繕,因為空間不夠大,還新建了三層樓,兩棟房子靠地下的隧道相連,因為室內、外有高差,從主路看,只有一層樓高。

薩洋在新的空間設計了一個中心旋轉樓梯,每節踏板都是三角形的,材料是很厚的白石板。為了保證安全,四周安裝了玻璃扶手,與兩側牆體保持了幾公分的距離。整個樓梯看起來像懸浮在空間裡,很特別。 頂層是一個挑空結構的loft客房,天窗是玻璃的,冬天也能保證採光。後院設計了一個五邊形的兩層水池,小朋友可以在裡面游泳,非常受遊客的歡迎。

薩洋幫媽媽改造的農民房

改造面積最小的,只有80平米,是薩洋幫自己的媽媽設計的。她每年都會專程從美國來到這裡探望他們。為了讓媽媽待得更舒服,他租下了這棟老宅。 這是唯一一棟沒有新增建築的房子,室外的院子也被完整保留了,只把室內的牆體和樑架做了加固,安裝了推拉窗戶,保證了通風。 每年薩洋的媽媽一住就是一個月。平時不住的時候,也作為民宿對外開放。

夫妻倆剛搬到這裡的時候,懷柔還只是北京的一個縣城。現在,薩洋已經改造完成了近40棟農民房,連當地人都紛紛效仿薩洋的設計風格,整個村的審美都提高了不少。 越來越多在北京城裡生活的中產,也喜歡週末到這裡暫住幾天,爬爬長城,呼吸一下新鮮空氣。

薩洋沒有系統地學習過建築設計,在美國加州伯克利大學時,他讀的是政治經濟學。1981年,26歲的薩洋進入北京大學進修,完成學業後又回到美國繼續攻讀博士學位。 所以最初設計房子時,他常常因為經驗不足而犯錯,但業主們都沒有計較,這讓他始終心存感激。

薩洋和鍾文凱,共同改造了百里鄉居 薩洋很喜歡手繪圖紙,但對電腦製圖並不熟悉。一次偶然的機會,薩洋認識了建築師鍾文凱,他曾在美國就職於美籍華人建築師貝聿銘的公司。現在,鍾文凱幫助薩洋做cad圖紙,已經很多年了。兩人既是朋友,也是合作夥伴。

百里鄉居位於北京延慶的一個偏遠山區,原本是一個荒村。薩洋受到客戶委託,和鍾文凱一起完成了一期改造,把其中20多個廢宅改成了客房,將1977年建造的老校舍改建成了書吧。 在酒店工作的都是當地的女性,很多人是第一次正式參加工作,現在賺的錢比丈夫還要多,在家裡也慢慢有了話語權。 原本的荒村慢慢有了活力,這個項目還在被Architizer A+評為2018年全球最好的新酒店。

所有老宅,都是薩洋從農民手里長期租賃過來的,再親自幫朋友或者業主進行設計改造,產生的收入直接歸當地農民所有。 最初一年的租金只有幾千塊,自從薩洋開始做改造,現在慕田峪一帶沒經過改造的農民房租金都上漲了不少。 他覺得,老房的改造算是一種新形式的鄉建,它不同於其他類型的鄉村建設,而是一種農民房的再升級。 薩洋說:“我算是在這裡創造了一個租賃農民房的新市場,租金可以讓當地農民供得起孩子上學、贍養老人,中國有70萬個鄉村,這或許是一種自力更生的好辦法。 ”

薩洋的高中,是在美國中西部一個只有三萬人口的小鎮上度過的。因為父親工作的原因,他每隔1、2年便跟隨父母搬到一個新地方。高中畢業之前,他已經更換過12所不同的學校。對薩洋來說,他沒有一個真正意義上的家鄉。 在中國生活了近40年,其中的25年都是在慕田峪度過的,他已經將這裡認定為自己的“家”了。

作為薩洋的妻子,唐亮並非從一開始就完全同意丈夫的選擇。 倆人是在美國相識的,當時的唐亮是薩洋大學期間的漢語輔導老師。上第一節中文課時,薩洋就對她一見鍾情,慢慢兩人開始交往,至今已結婚39年了,還有兩個女兒。 唐亮反對搬到慕田峪的理由有很多:當時兩個女兒還在念大學、丈夫辭職後也沒有穩定的收入來源、大部分的朋友都在北京市區…… 但在這裡生活的日子久了,唐亮發現自己逐漸愛上了鄉村生活。

白天,夫妻倆各自做自己喜歡的事情。薩洋常常坐在自己的工作室做設計,一待就是一整天。唐亮卻恰恰相反,喜歡到處閒逛,在院子裡曬曬太陽,或者帶著狗狗出去玩。 夫妻倆都覺得,自己現在就是農民,天濛濛亮就起床工作,多年養成的習慣是一起吃晚飯。

薩洋收藏的中國傳統酒壺,近200個

唐亮喜歡收藏中國少數民族的刺繡、織錦 薩洋喜歡中國傳統的酒壺,收藏數量近200個。唐亮卻對中國的紡織品情有獨鍾,尤其是少數民族的刺繡、織錦。90年代初,她曾一個人背著包跑到雲南、貴州的深山老林裡,收集這些老物件。 現在的薩洋和唐亮,彼此之間亦是夫妻也是朋友。薩洋說:“我們老夫老妻的,要有一點不在一起的時間才算舒服,對吧?”

兩個女兒都在中國長大,直到大學才出國讀書。小時候家裡沒有電視、也沒有遊戲機。夫妻倆週末會帶著她們到慕田峪爬爬山,或者到村子裡閒逛。 小女兒是一個畫家,家裡的很多畫都是她親手畫的。現在兩個孩子長期在紐約生活,每年都會回到慕田峪生活幾個月。

兩個人都希望能一直在這裡生活下去。唐亮甚至交代完了自己的後事,希望死後能把骨灰撒在家門口的大松樹下,大家高高興興地開一個party送她走。 薩洋說:“中國是我真正的故鄉。能夠有機會參與中國的鄉村建設,對我這一輩子,都算是做的最好的一件事情了。” 部分圖片由薩洋提供

|

加入怡居

過去7年,我司每年平均捐出52%純利作慈善用途,款額動輒以百萬元計,可稱實

至名歸的社會企業。閣下光顧我司,是變相自己做善事!日後請多多光顧為感!

尖沙咀總行 : 2569 2192

太古城華山分行 : 2569 1339

沙田銀禧分行 : 2636 1380

太古城明宮分行 : 2560 3738

沙田第一城專責組 : 2647 1838

杏花邨專責組 : 2898 0007

尖沙咀總行 : 2569 2192

太古城華山分行 : 2569 1339

沙田第一城專責組 : 2647 1838

沙田銀禧分行 : 2636 1380

太古城明宮分行 : 2560 3738

杏花邨專責組 : 2898 0007

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.